Обнаружение визуальных дефектов

Обнаружение визуальных дефектов – это, на первый взгляд, простая задача. Подать изображение на вход, получить список дефектов. Но как только дело доходит до реальных производственных линий, возникает куча 'но'. Часто встречаются нереалистичные ожидания от готовых решений. Иногда оказывается, что 'магия ИИ' требует гораздо больше подготовки данных, калибровки и, что самое неприятное, ручной доработки, чем предполагалось изначально. Недавно мы работали над проектом по контролю качества автомобильных деталей – и это стало наглядной иллюстрацией всех этих сложностей.

Первые шаги: от теории к практике

Начали с изучения доступных решений: от облачных сервисов до локальных библиотек. И конечно, консультаций с различными поставщиками. Теоретически все выглядело идеально – высокая точность, быстрая обработка, готовые модели для различных типов дефектов. Мы выбрали платформу, которая обещала быстрое развертывание и хорошую масштабируемость. Представления о том, что нужно просто загрузить изображения и получить результат, быстро развеялись. Оказалось, что для достижения приемлемого уровня точности требуется значительная работа по подготовке обучающей выборки.

Сбор и разметка данных: кропотливая работа

Сбор достаточного количества изображений с различными дефектами – это отдельная задача. Нам понадобились тысячи примеров, охватывающих все возможные вариации: размер, форма, расположение дефекта, освещение и т.д. Далее – разметка. Это, пожалуй, самый трудоемкий этап. Нам потребовалось привлекать опытных операторов, которые могли точно определить и обозначить каждый дефект на изображении. Мы использовали специализированные инструменты для разметки, которые позволяли создавать сложные аннотации. Нельзя недооценивать важность качества разметки – от этого напрямую зависит точность конечной системы.

Один из самых больших вызовов – это обработка неполных данных. Например, некоторые дефекты встречаются очень редко, и собрать достаточное количество изображений с ними оказалось крайне сложно. В таких случаях мы использовали методы аугментации данных – искусственно увеличивали количество обучающих примеров, применяя различные преобразования к существующим изображениям (повороты, масштабирование, изменения яркости и контрастности). Это помогло улучшить обобщающую способность модели.

Проблемы с качеством данных и их влияние

Качество данных напрямую влияет на производительность системы. На практике мы сталкивались с различными проблемами: недостаточной освещенностью, шумом на изображениях, неправильной разметкой. Например, в процессе тестирования мы обнаружили, что большинство ошибок возникали из-за того, что некоторые операторы размечали дефекты неточно, не учитывая небольшие отклонения в размере и форме. Мы провели дополнительное обучение операторов и пересмотрели процесс разметки, добавив более строгие правила.

Работа с вариативностью изображений

Вариативность изображений – это еще одна серьезная проблема. Изображения с производственной линии могут сильно отличаться по освещению, углу съемки, наличию отражений. Для борьбы с этой проблемой мы использовали методы нормализации изображений – выравнивали яркость и контрастность, удаляли шум. Кроме того, мы использовали более сложные модели, которые были устойчивы к вариациям освещения и угла съемки.

В некоторых случаях возникала необходимость использовать специализированное оборудование для получения изображений с фиксированными параметрами. Например, мы применяли камеры с контроллером освещения и автоматической фокусировкой, чтобы обеспечить стабильное качество снимков. Это потребовало дополнительных инвестиций в оборудование, но позволило значительно повысить точность системы.

Интеграция и оптимизация: сложность интеграции

Интеграция системы обнаружения визуальных дефектов в существующую производственную линию – это тоже непростая задача. Необходимо учитывать множество факторов: скорость обработки изображений, требования к памяти, совместимость с существующим оборудованием. Нам пришлось оптимизировать алгоритмы, чтобы они могли работать в реальном времени, не замедляя производственный процесс.

Производительность и ресурсы

В процессе тестирования мы выяснили, что первоначально выбранная платформа требовала слишком много вычислительных ресурсов. Для обеспечения приемлемой скорости обработки изображений нам потребовалось использовать высокопроизводительные серверы с графическими процессорами. Кроме того, мы использовали методы оптимизации алгоритмов, такие как квантизация весов и pruning, чтобы уменьшить размер модели и повысить скорость ее работы.

Иногда возникала ситуация, когда необходимо было использовать кастомные библиотеки и алгоритмы для решения специфических задач. Например, в одном из проектов нам потребовалось разработать собственный алгоритм для обнаружения трещин на сложных поверхностях. Это потребовало значительных усилий и времени, но позволило достичь требуемой точности.

Выводы и перспективы

Работа над проектом обнаружения визуальных дефектов показала, что это не просто установка готового решения. Это комплексный процесс, который требует значительных усилий и опыта. Необходимо учитывать множество факторов: качество данных, вариативность изображений, требования к производительности, интеграцию с существующим оборудованием.

Будущее обнаружения визуальных дефектов

В будущем нас ждет дальнейшее развитие технологий машинного обучения. Появятся новые алгоритмы, которые будут более устойчивы к вариациям данных и требовать меньше вычислительных ресурсов. Растущую роль будут играть облачные решения, которые позволят использовать готовые модели и сервисы без необходимости инвестировать в собственную инфраструктуру. Также, вероятно, возрастет спрос на специализированные решения, разработанные для конкретных отраслей и типов производств. ООО Чэнду Хуашэнкун Технологической компании постоянно следит за новыми тенденциями в области ИИ и робототехники, стремясь предлагать нашим клиентам самые современные и эффективные решения.

Наше портфолио, доступное по ссылке https://www.warsoncorobot.ru/, демонстрирует наши возможности в области автоматизации производства и контроля качества.

Ключевые выводы

- Качество данных - решающий фактор.

- Оптимизация алгоритмов часто необходима.

- Интеграция с существующей инфраструктурой может быть сложной.

- Постоянное обучение и адаптация необходимы.

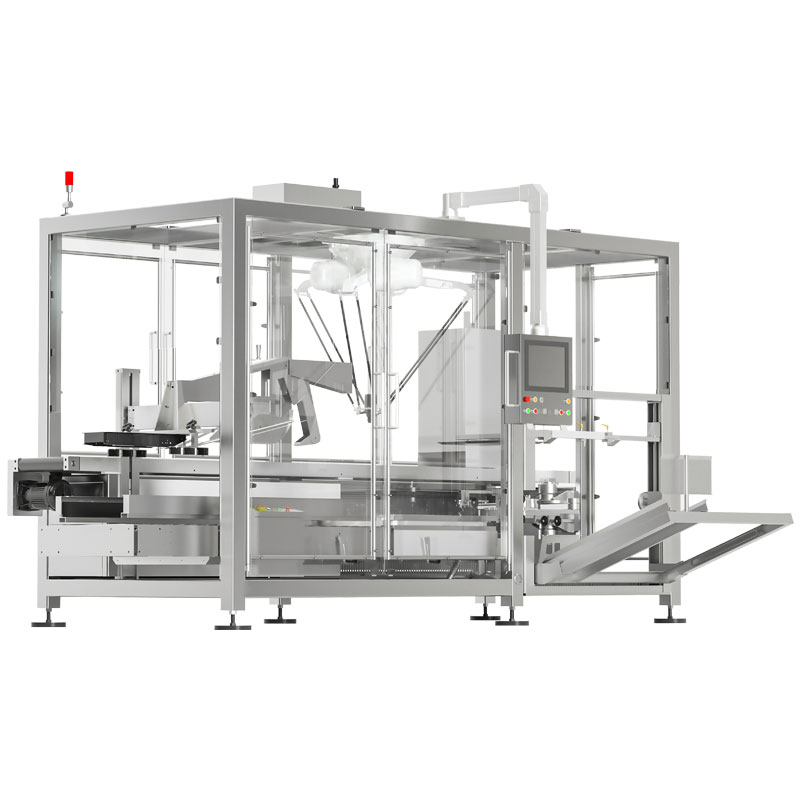

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция.jpg)

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

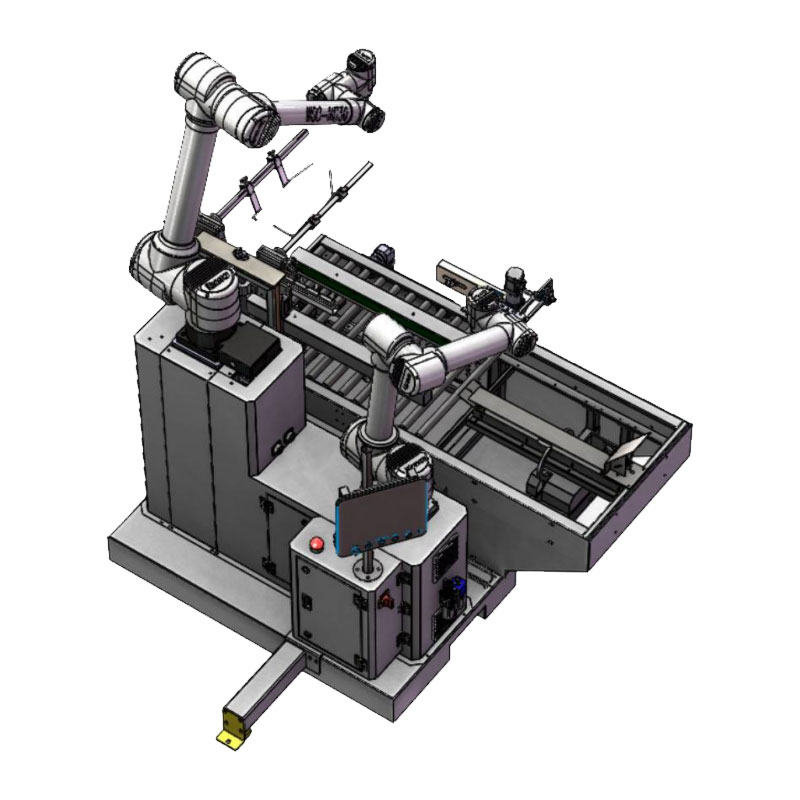

Универсальная коллаборативная машина для вскрытия и установки WSC-KZ-16/25

Универсальная коллаборативная машина для вскрытия и установки WSC-KZ-16/25 -

WSC-ZX1200D

WSC-ZX1200D -

Чжишэн WSC-1000DJ

Чжишэн WSC-1000DJ -

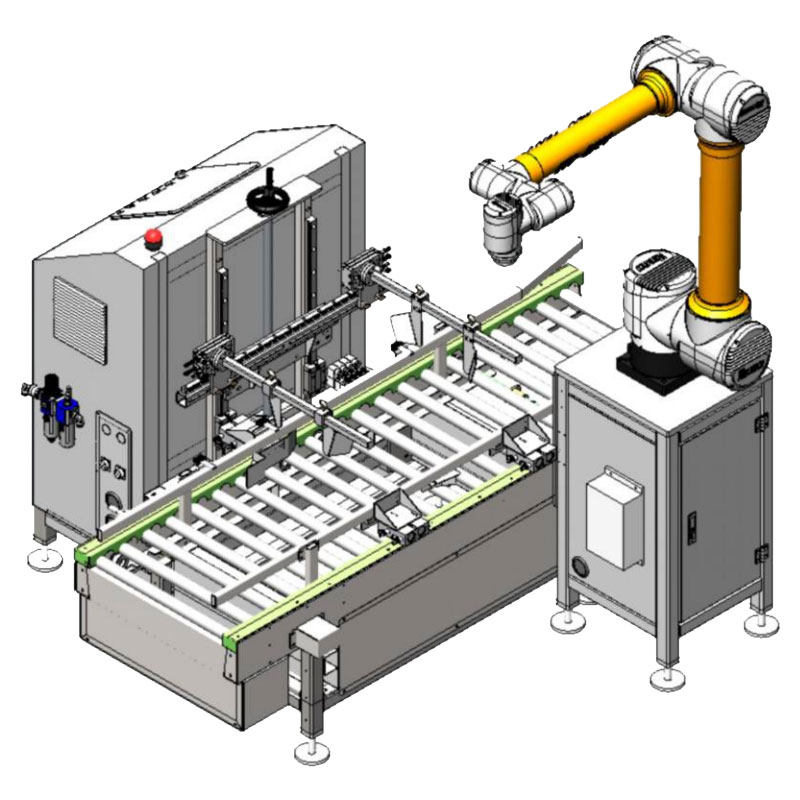

Упаковочная машина для совместной работы серии WSC-ZXX

Упаковочная машина для совместной работы серии WSC-ZXX -

Чжишэн WSC-600DJ

Чжишэн WSC-600DJ -

WSC-300E

WSC-300E -

WSC-MD16PRO

WSC-MD16PRO -

WSC-MD30PRO

WSC-MD30PRO -

Универсальная машина для вскрытия и запечатывания WSC-KZF-RD60T/-RD60B

Универсальная машина для вскрытия и запечатывания WSC-KZF-RD60T/-RD60B -

Чжихуа WSC-800D

Чжихуа WSC-800D -

WSC-MD16Max

WSC-MD16Max -

WSC-MD60Max

WSC-MD60Max

Связанный поиск

Связанный поиск- Фабрика гибкой автоматизации

- Дешевые открывалка для коробок

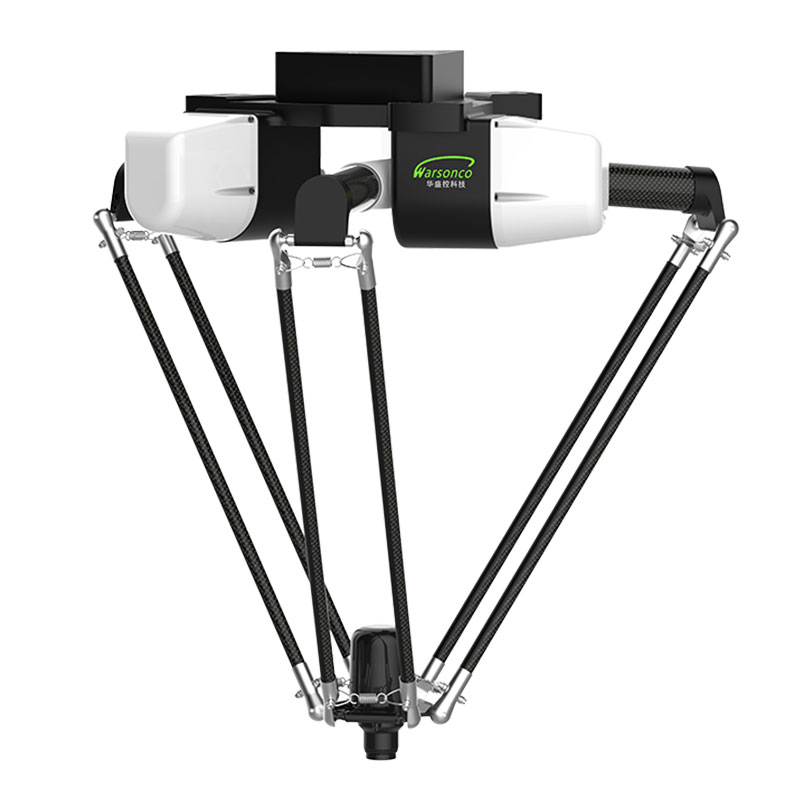

- OEM пищевая упаковка параллельный робот

- Оптовая сервоприводная машина для запечатывания коробок

- Производитель оборудования для параллельного перемещения

- Купить Беспилотные операции

- Дешевая локализация с помощью зрения робота

- Складирование и логистика

- Производители технологий IoT

- Производитель универсальных машин