Превосходная параллельная кинематика для роботов

Параллельная кинематика давно не просто академическая тема. В последнее время мы наблюдаем всплеск интереса к этим структурам в робототехнике, и это вполне оправдано. Многие начинают видеть в ней потенциал для значительного увеличения жесткости и точности, особенно в задачах, требующих высокой скорости и повторяемости. Но как часто встречается глубокий, практический анализ всех аспектов её применения? Часто вижу поверхностные рассуждения, акцент только на преимуществах, но упускается из виду сложность проектирования, калибровки и управления. Хочется поделиться своими наблюдениями, основанными на работе с различными роботизированными системами, чтобы развеять некоторые мифы и обозначить реальные вызовы.

Зачем вообще нужна параллельная кинематика? Преимущества и недостатки

Прежде всего, стоит четко понимать, зачем вообще обращаться к параллельным кинематическим структурам. Основное преимущество – это, безусловно, повышенная жесткость и точность по сравнению с традиционными звздными кинематиками. Это критически важно в приложениях, где требуется высокая стабильность, например, в микро- и нано-сборке, высокоскоростной обработке материалов или медицинских роботах. Кроме того, параллельные структуры могут обеспечивать большую грузоподъемность при меньшем весе, что особенно актуально для мобильных роботов. Однако, это не панацея. Недостатком является, как правило, сложность кинематического анализа и управления – нужно учитывать больше степеней свободы и более сложные уравнения. Необходимость точной калибровки, особенно в условиях температурных изменений или деформаций, также усложняет задачу. И, конечно, стоимость часто выше, чем у обычных роботов.

Увеличение жесткости и точности: как это работает на практике?

Рассмотрим конкретный пример – робот для оптической микроскопии. Обычный робот с шарнирными соединениями испытывает значительные деформации при больших нагрузках, что приводит к искажению изображения и снижению точности позиционирования. Применение параллельной кинематики, например, в виде роботизированной манипуляции на основе платформы с несколькими точками крепления, позволяет значительно уменьшить эти деформации. Это достигается за счет распределения нагрузки между несколькими звеньями и точного позиционирования этих звеньев. Мы работали с системой на основе 6-DOF параллельной кинематики, и разница в точности позиционирования при перемещениях с большой нагрузкой была впечатляющей – снижение отклонения от заданной траектории на несколько порядков.

Сложность кинематического анализа и управления: что нужно учитывать?

Переход к параллельной кинематике неизбежно влечет за собой усложнение кинематического анализа. Необходимо решать системы нелинейных уравнений, что может потребовать применения численных методов. Причем, система уравнений сильно зависит от конкретной геометрии робота. Нельзя использовать стандартные подходы, применимые к звздным кинематикам. Помимо этого, управление параллельными структурами часто требует использования специальных алгоритмов, учитывающих взаимосвязь между всеми звеньями. Любая ошибка в калибровке или деформации может привести к непредсказуемым последствиям. Например, у нас в лаборатории столкнулись с проблемой, когда небольшое отклонение в расположении одного из звеньев приводило к значительной погрешности в позиционировании конечной точки – потребовалось разработать алгоритм компенсации этих отклонений, основанный на обратной связи от энкодеров и датчиков деформации.

Проблемы калибровки и компенсации деформаций

Калибровка параллельной кинематики – критически важный этап, который часто недооценивают. Недостаточная точность калибровки приводит к заметным ошибкам в позиционировании. При этом, калибровка не должна быть одноразовой процедурой. В реальных условиях, из-за температурных изменений, деформаций материалов или даже динамических нагрузок, параметры кинематической модели могут меняться. Поэтому необходимо периодически проводить повторную калибровку. Для этого мы используем специализированное программное обеспечение, которое позволяет автоматически определять положение и ориентацию всех звеньев робота. Но даже в этом случае, всегда есть вероятность возникновения ошибок, особенно при работе с нестандартными конструкциями. Еще одна проблема – это учет деформаций материалов. Даже самые жесткие материалы имеют небольшую упругую деформацию под нагрузкой. Эта деформация может существенно повлиять на точность позиционирования, особенно при работе с большими нагрузками или в условиях динамических нагрузок.

Использование датчиков деформации для повышения точности

Для решения проблемы учета деформаций материалов, мы используем датчики деформации, которые размещаются в ключевых точках робота. Эти датчики позволяют непрерывно отслеживать изменения деформации и компенсировать их влияние на кинематическую модель. Это значительно повышает точность позиционирования, особенно при работе с большими нагрузками или в условиях динамических нагрузок. Однако, использование датчиков деформации усложняет систему и требует разработки алгоритмов обработки данных, чтобы фильтровать шум и повышать точность измерений. СейчасООО Чэнду Хуашэнкун Технологической компании разрабатывает систему, интегрирующую датчики деформации и алгоритмы машинного обучения для автоматической компенсации деформаций в реальном времени.

Примеры применения и перспективы развития

Параллельная кинематика находит применение в самых разных областях. Помимо микроскопии, она используется в хирургических роботах, автоматизированных системах сборки, промышленной робототехнике, и даже в космической технике. В будущем, можно ожидать дальнейшего развития этой области. Особый интерес представляют системы с адаптивной параллельной кинематикой, которые способны изменять свою геометрию в зависимости от выполняемой задачи. Это позволит достичь еще большей гибкости и эффективности. Кроме того, активно развивается направление использования параллельной кинематики в сочетании с искусственным интеллектом. Например, роботы, использующие параллельную кинематику и ИИ, могут самостоятельно оптимизировать свои траектории движения и адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Наши исследования в этой области направлены на разработку алгоритмов машинного обучения для управления параллельными роботами в сложных и динамичных условиях.

Важно отметить, что успешное внедрение параллельной кинематики требует комплексного подхода, включающего не только проектирование и конструирование, но и разработку кинематических моделей, алгоритмов управления и систем калибровки. Это задача, требующая опыта и знаний в различных областях, от механики и электроники до программирования и искусственного интеллекта.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция.jpg)

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

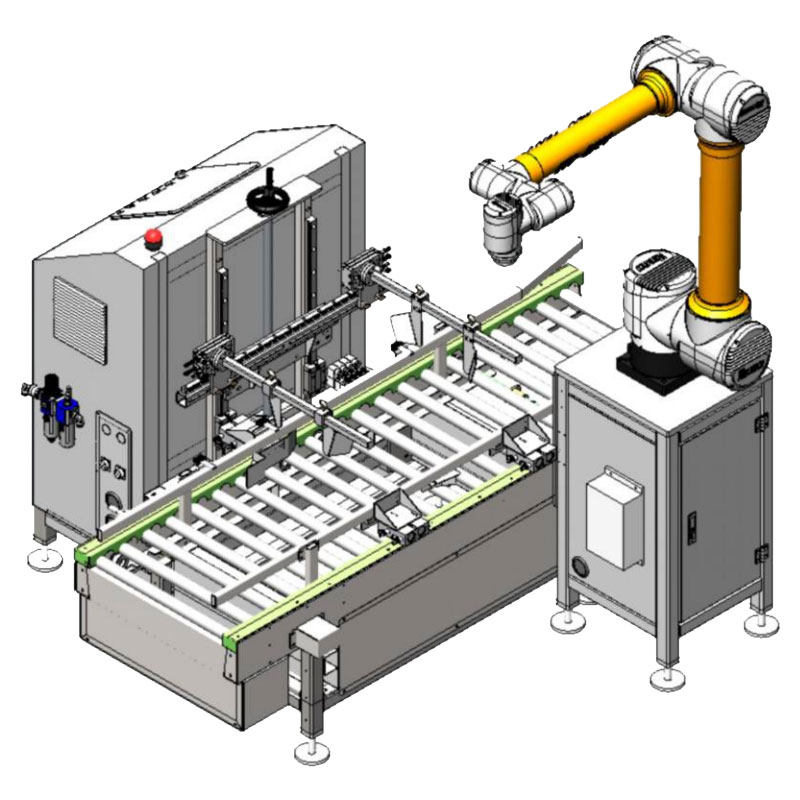

Чжихуа WSC-1200D

Чжихуа WSC-1200D -

WSC-300E

WSC-300E -

Чжикун WSC-400D

Чжикун WSC-400D -

WSC-ZX1200D

WSC-ZX1200D -

Чжикун WSC-500D

Чжикун WSC-500D -

Чжихуа WSC-1400D 1600D

Чжихуа WSC-1400D 1600D -

WSC-MD25PRO

WSC-MD25PRO -

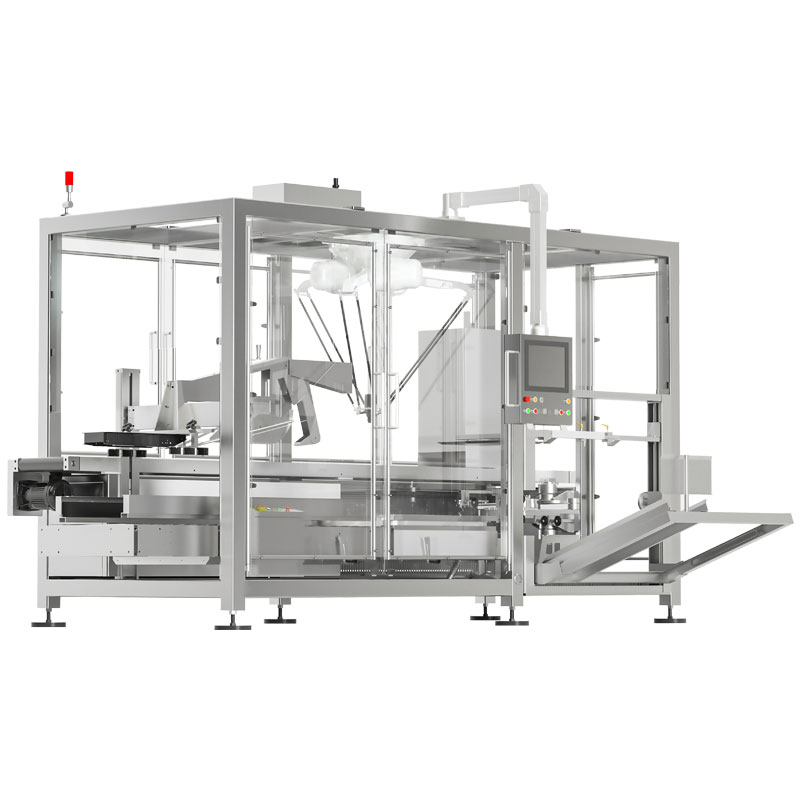

Универсальная машина для вскрытия и запечатывания WSC-KZF-RD60T/-RD60B

Универсальная машина для вскрытия и запечатывания WSC-KZF-RD60T/-RD60B -

Высокоскоростная машина для упаковки мягких пакетов

Высокоскоростная машина для упаковки мягких пакетов -

WSC-MD16Max

WSC-MD16Max -

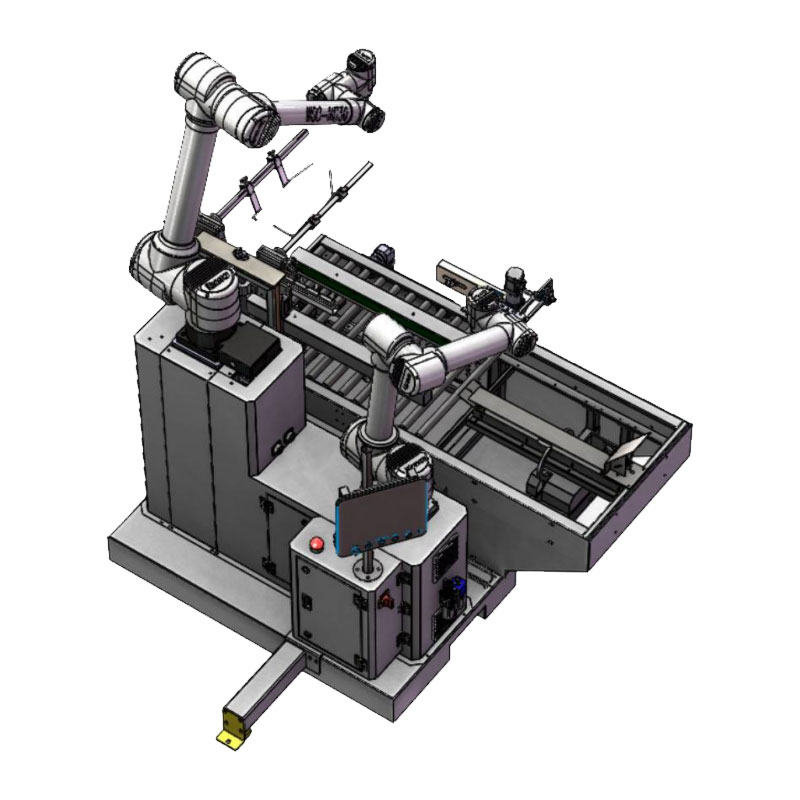

Универсальная коллаборативная машина для вскрытия и установки WSC-KZ-16/25

Универсальная коллаборативная машина для вскрытия и установки WSC-KZ-16/25 -

WSC-ZX1000D

WSC-ZX1000D

Связанный поиск

Связанный поиск- Установки для интеллектуального управления

- Превосходный интеллектуальный сортировочный робот

- Универсальные роботы OEM

- Цена IoT-интеллекта

- Слияние визуальных датчиков OEM-робота

- Работа роботизированной руки OEM

- Производитель сортировочных роботов машинного зрения

- Ведущий покупатель о том как использовать машину все в одном

- Ведущий поставщик картонных роботов

- Поставщики роботов для распаковки